之前看到这个帖子里提到了米勒平台↓

忍不住想分享一下米勒效应的原理和应对措施。浅浅一谈,如有不对,随时批评。

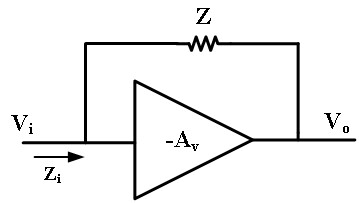

米勒效应(Miller Effect),最早由John Milton Miller在1920年研究真空三极管时发现,指的是放大电路中由于寄生电容的影响,导致电路的输入阻抗和频率响应发生改变的现象。考虑下图所示电路,由一个理想反相电压放大器(−A v)和阻抗Z 组成:

可以得到输入电压V o=−A vV i,输入电流I i=(V i−V o)/Z =[V i(1+A v)]/Z;则输入阻抗Z i=V i/I i=Z /(1+A v)。若Z 为电容C ,则阻抗Z =1/sC ,输入阻抗Z i=Z /(1+A v)=1/[sC (1+A v)],等效输入电容C ISS=C (1+A v),因此反相电压放大器增大了电路的输入电容,放大倍数为(1+A v)。

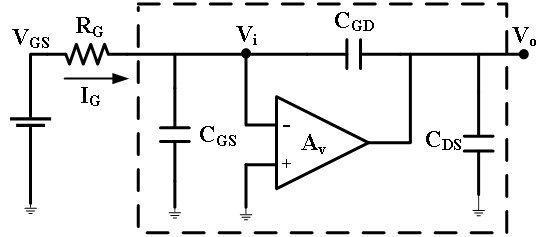

考虑寄生电容和栅极电阻的MOSFET原理图:

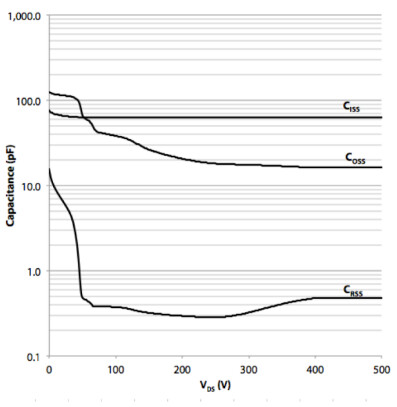

MOSFET的寄生电容标称值(V DS=V DS(off)):输入电容C ISS=C GS+C GD,输出电容C OSS=C DS+C GD,反向传输电容C RSS=C GD,以常见的GaN MOS管在V DS=400V时为例,其量级关系为:C GS(~60pF)>>C DS(~10pF)>>C GD (~0.5pF)。

若将MOSFET视为一共源电路,即以V GS为输入,V DS为输出,则可得到MOSFET的小信号模型等效电路,也为一反相电压放大器:

因此,C GD是一颗积分反馈电容,构成积分反馈回路,由于MOSFET的放大倍数A v很大(几百),使C GD在栅极输入侧得到放大:C RSS=C GD(1+A v),从而形成了MOSFET中的米勒效应。

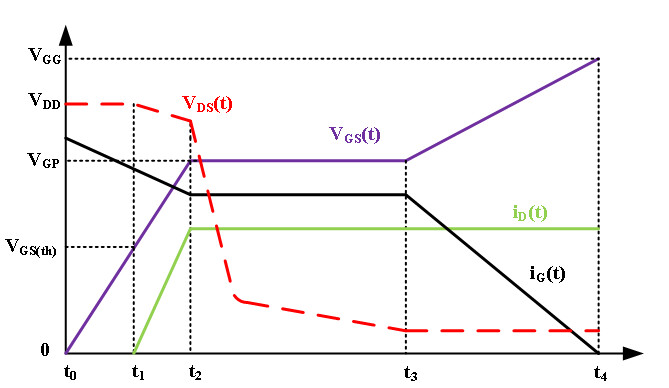

米勒平台的形成及其持续时间与MOSFET的C GD电容强相关:

t 0-t 2:驱动芯片通过栅极电阻R G为C GS充电,使V GS上升到阈值电压V GS(th), MOSFET开始开通,I D开始上升,V DS由于线路杂感而略有下降,与此同时V GS继续升高直到米勒平台V GP。

t 2-t 3:V GS到达米勒平台V GP时,MOSFET进入饱和区,I D达最大值,V DS开始迅速下降。驱动芯片的电流几乎全部供给C GD,而C GS未得到充电电流,因此V GS保持V GP不变,形成了米勒平台。

米勒平台中驱动电流几乎全部供给C GD而非C GS的原因:

=米勒振荡的形成及其抑制措施下个帖子整理=